|

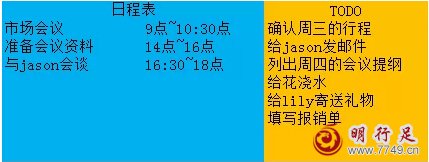

一、日程表:耗时15分钟以上的工作都要写入日程表中。 每次看到有人在ToDo列表里写“准备报告会资料”时,我就会条件反射地感慨:“一定挺不容易的吧……”把这种耗时耗力的任务都写进ToDo列表,估计也只能一遍又一遍地往后推,最后沦落到大半夜还得准备报告会资料的田地。然后最悲惨的结局就是通宵达旦准备资料了。 这里的问题在于有些任务写进ToDo列表时只占了一行字,但它其实很可能要花上好几个小时才能完成。这种ToDo要再多来几个,你的日程表就会完全混乱掉。这就是没有准确预计工作时间而导致的悲剧。 那么我们该怎么做呢?其实答案很简单。如果你觉得某个工作可能耗时较长,那就把它写入日程表吧。 例如准备报告会资料,就算要花两个小时也不怕。只要我们在日程表中,把下午三点到五点留给它,就能确保解决这个任务的时间。 我的做法是,在有道云笔记中建好日程表及TODO表,一直有意识地将耗时超过15 分钟的工作全都写入日程表中并安排好相应的时间。而几分钟内就能搞定的小活则放进ToDo列表。这样就算数量增加几个,也不会打乱我的计划。 像这样把每个任务的工作时间都填入日程表后,我们就能渐渐对自己的工作速度和能力有了把握。即使接受新工作,我们也能回答得出大概何时开始着手做这个工作,何时能完工了。 二、日程表内的工作如何安排。 必须要空出一些“什么都不干的时间”作为缓冲。否则你的时间安排太紧凑,一旦发生紧急情况,整个日程安排就会陷入瘫痪。 我的做法是。如果会议是一小时的,那么写进日程表的则是一个半小时。这样一来,就算会议拖长一点,我也能游刃有余地应对。会议若是按时开完,我们就能用这半个小时来干别的工作。事先留出空余的时间,是让你成为“计划高手”的关键。 你是否总有冲动想把日程表塞得满满的,但这种做法其实是不恰当的。因为就算自己能够严守时间,假如别人做不到的话,日程表最终还是会受影响。这种不确定性也是我们需要考虑在内的。 我将这种留有余地的计划安排称为“柔软的日程表”。在项目管理上,这叫做“缓冲”。缓冲应该有三种:项目缓冲(Project Buffer)、输入缓冲(Feeding Buffer)和资源缓冲(Resource Buffer)。 项目缓冲指的是为了应对项目中的任何突发事件,而在安排上留出空余的时间。虽然具体操作要比计划稍微长一些,但给自己留些缓冲的余地,心里会觉得安稳些。 第二个是输入缓冲。它指的是对于与项目关键链上的操作同时进行的其他操作,需要多留出时间作为缓冲。例如事先假设别人的工作会出现延误等。进行项目管理时,需要充分考虑别人的工作进展状况。 资源缓冲指的是需要事先多准备一些人力、物力、财力,以备不时之需。其实这些都可以用财力来解决。只要手里有钱,我们可以加派人手或是外包出去,解决时间延误的问题。 如此一来,能够消除让人不安的因素,让我们把精力集中到构思创意的本职工作上。这和在星期五确认日程表一样,是创意妙招中不可缺少的习惯。 三、TODO列表:耗时15分钟以下的工作放入TODO列表,用零碎时间搞定。 我们把耗时15分钟以上的工作全部填入日程表后,ToDo列表里剩下的就都是不费时间的任务了。在这里,刚才介绍过的“柔软的日程表”将再次登场,发挥作用。 我前面建议大家在“柔软的日程表”中,给会议留出半小时的空余时间。可是,如果会议按时结束的话,这段时间就完完全全空出来了。当然,你想用这段时间来放松放松,也是无可厚非的。不过,如果我们事先制作了ToDo列表的话,正好可以用这段时间来消化里面的任务。列表中应该都是15分钟以内就能搞定的任务,所以利用这段时间消灭几个,应该也不在话下。 用这种方法扫荡ToDo列表之后,剩下的自然就是那些必须耗时15分钟以上的任务了。例如写书,15分钟是肯定完不成的,制作企划书也是一样。如果动笔开干,刚干到有感觉的时候,时间却到了,就会弄得不上不下的。科学研究表明。有的人需要花9分钟,才能把精神集中起来去干某件事。 假设有15分钟的空闲时间,集中精神开始干活花了9分钟,那么剩下的只有6分钟了。这么一来,我们还没来得及放手大干,时间就结束了。所以需要集中精神进行的工作,以及必须进行认真思考的工作,至少也需要半个小时以上的时间。 当我们懂得像这样辨别工作种类之后,我们就能正确地区分能够用零碎时间处理的工作和不能用零碎时间处理的工作了。这会影响我们对一天时间的分配。 例如,我有个开公司的朋友,绝不在上午会客。他早上六点起床,上午的整块时间都用于制作企划书之类的工作,这样便可确保有整块的时间来集中做一些工作。下午则相反,用来会见客人。然后在会客安排之间还有一些零碎时间。他便用这些零碎时间来解决ToDo上的小活。 (责任编辑:admin) |

工作太多:试试这个简单却非常有效的时间安排方法

时间:2014-11-07 11:04来源: 作者:贝贝 点击:

次

如果你也有一个长长的工作列表,试试这个简单却非常有效的时间安排方法吧。将你的工作根据耗时划分成两类,分别放入日程表和TODO列表。那么如何利用这两个表呢?

顶一下

(1)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:看李嘉诚是如何请马云吃饭的,你意想不到!

- 下一篇:中国人不快乐的九大根源

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>